عمل سينمائي كُردي قوي وعميق، يبتعد تمام البُعد عن الأهداف التجارية التقليدية، بل ويُعد عملًا سياسيًا – وثائقيًا قويًا يروي واحدة من أكثر الفترات المظلمة في تاريخ تركيا الحديث، خاصةً في ثمانينيات القرن العشرين، بعد الانقلاب العسكري عام 1980، وهو فيلم درامي يتناول قضية إنسانية وسياسية شديدة الحساسية، مستوحاة من أحداث حقيقية وقعت في سجن ديار بكر (المعروف تاريخيًا باسم آمد) في تركيا، يُسلط الفيلم الضوء على الظروف القاسية التي عاشها السجناء السياسيون في ثمانينيات القرن الماضي، خاصةً بعد الانقلاب العسكري في تركيا، ويعالج قضية نضال الكُرد داخل تركيا، ويركز على سجن دياربكر "آمد" الذي أصبح رمزًا للقمع والمقاومة، وسوف نتناول ما كُتب ودار حول أحداث هذا الفيلم من حيث المحتوى، والرمزية، والتحليل.

مُلخص أحداث الفيلم:

تدور أحداث فيلم سجن آمد حول معاناة السجناء السياسيين الكُرد داخل سجن ديار بكر العسكري "سجن آمد" سيئ السمعة؛ الذي اشتهر بفظائع التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، عقب انقلاب 1980 في تركيا؛ حيث واجه السجناء أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في محاولة لطمس الهُوية الكُردية، وكسر الإرادة السياسية للمقاومين.

ويُوثق الفيلم لكيفية تحوَل هذا السجن من مكان للعقاب إلى معقل للمقاومة والصمود الثقافي والسياسي.

أبرز ما يتناوله الفيلم "الشخصيات – المحاور الرئيسية "

- المعتقلون السياسيون الكُرد؛ وخاصةً أعضاء أو مؤيدوا حزب العمال الكُردستاني PKK ، ومعظمهم من الشبان الكُرد الذين تم اعتقالهم بعد الانقلاب العسكري عام 1980م، أو من المناضلين من أجل الحقوق الكُردية.

- السجانون والضباط؛ يظهرون كممثلين لسياسة القمع الممنهجة؛ حيث كانت محاولاتهم تهدف إلى إذلال السجناء ومسخ وطمس هُويتهم.

- أصوات السرد: بعضها شهادات حقيقية، والبعض يُعاد تمثيله دراميًا؛ بهدف تجسيد الألم والمعاناة.

- المضمون السياسي والإنساني:

- القمع: وصف دقيقٌ لأساليب التعذيب الجسدي والنفسي والإذلال والظروف اللاإنسانية داخل السجن، وكذلك الإهانة الدينية والثقافية، وحظر اللغة الكُردية، وفرض الشعارات التركية، وانتهاك الهُوية.

المقاومة والكرامة:

يُظهر الفيلم نضال السجناء في سبيل الحفاظ على كرامتهم وهُويتهم، وكيف تحوّل بعض السجناء إلى رموز للمقاومة، وابتكروا أشكالًا من الصمود من خلال الإضرابات عن الطعام، كتابة الأشعار، التمسك باللغة الكُردية وتعلمها سرًا، ورفض الخضوع لسلطة القهر.

الهُوية: أحد محاور الفيلم الأساسية؛ حيث يُظهر كيف أن السجن لم يقضِ على الهُوية الكُردية، بل ساعد في بلورتها فكريًا وثقافيًا.

الرسالة العامة:

لم يكتفي الفيلم بتوثيق فظائع الماضي؛ بل يُسلط الضوء على المسألة الكُردية في تركيا بوصفها قضية لم تُحلْ بعد، كما يُبرز العلاقة بين المعاناة الجماعية وتشكُل الوعي القومي والسياسي، ويقدم سجن آمد كرمز للتضحية والنهضة الكُردية رغم مآسيه.

التاريخ الحقيقي وراء الفيلم:

يعكس الفيلم أحداثًا حقيقية عُرفت بانتفاضة تموز 1982؛ حيث نفَّذ مجموعة من السجناء السياسيين عملية استشهادية احتجاجية في مبنى إدارة السجن ضد الاحتلال التركي لهُويتهم.

ما كُتب عن الفيلم (نقد وتحليل):

1. تحليل سياسي:

يُعد الفيلم وثيقة إدانة للحقبة العسكرية التركية، ويكشف عن سياسة "الصهر القومي"التي هدفت لمحو الهُوية الكُردية، كما يرى أبرز النُقاد أنه ليس مجرد فيلمًا سياسيًا؛ بل صرخة إنسانية ضد الدولة الشمولية.

2. تحليل رمزي وفلسفي:

السجنُ يُمثل رمزًا للهُوية المكبُوتة، والجسدُ المُعذَّب يُمثل اللغة والثقافة الكُردية؛ التي يحاول النظام سحقها؛ فمشهد حلق الشعر وفرض التحدُث باللغة التُركية يعكس مفهوم "قتل الذات الرمزية"، كما أن بعض المشاهد تُذكِر بالأدب الوجُودي؛ حيثُ يكون الإنسان في مواجهة العبث والسلطة القامعة.

3. الجانب الإنساني:

تناولت بعض المقالات معاناة أهالي المعتقلين، وخاصة الأمهات الكُرديات، في تواصلهن مع أبنائهن بلغتهن المحظورة، والفيلم يُسلط الضوء على الألم الجماعي، وصمت العالم الخارجي تجاه المأساة.

4. في الصحافة الكُردية واليسارية:

كُتبت العديد من المقالات عن أن الفيلم هو بمثابة تأريخ سنيمائي لمرحلة نضالية، والبعض اعتبره تكريمًا لضحايا السجن، ومفتاحًا لفهم الوعي السياسي الكُردي المعاصر.

- الرموز في الفيلم "بعض ما كُتب عنها":

احتشدت في هذا الفيلم العديد من "الرموز" التي جسدت معاناة الكُرد بكافة تفصيلاتها القاسية؛ فنجد أن السجن هو رمز تركيا كمعتقل للأقليات، في حين مثلت اللغة التركية المفروضة رمزًا للقمع الثقافي، أما الإضراب عن الطعام؛ فكان رمزًا للصمود والموت كفعل مُقاومَة، أما التعذيب؛ فكان يُمثل سعي السلطة لتحطيم الذات، في حين مثلت الجدران العالية رمزًا للانفصال القسري عن العالم الخارجي والحقيقة.

- ملاحظات نقدية وردت في بعض المقالات:

بعض النُقاد رأوا أن الفيلم كان بإمكانه توسيع النطاق ليشمل أكثر من جانب واحد من معاناة الشعب الكُردي، وآخرون أشادوا بشجاعة الطرح رغم القيود السياسية والإنتاجية، بينما في الصحف التركية المُعارضة، كُتب أن الفيلم كان "أقرب إلى الصمت الذي يصرخ".

- الطابع الفني لفيلم سجن آمد:

أسلوب الفيلم يتبع النمط التوثيقي – الدرامي؛ حيثُ يمتزج فيه السرد باللقطات الأرشيفية، كما أن الألوان الداكنة، والموسيقى الحزينة، تعكس الطابع القاتم للفترة، كما نلمس التركيز على التجربة الإنسانية للسجين، وليس فقط الأبعاد السياسية.

3- تحليل فيلم سجن آمد من منظور اجتماعي:

أولاً: السياق الاجتماعي العام:

بعد انقلاب 1980، فرضت الدولة التركية نظامًا عسكريًا صارمًا هدف إلى "تتريك" كافة مكونات المجتمع، وخاصة الكُرد، وهو ما انعكس على البنية الاجتماعية بتهميش الهُوية الكُردية ومنع لغتها وثقافتها، مما أدى إلى تفكك الروابط المجتمعية وإحساس جماعي بالاضطهاد.

ثانيًا: بنية القمع الاجتماعي داخل السجن:

سجن آمد في الفيلم هو صورة مصغرة عن المجتمع التركي في تلك الحقبة، ولكن بشكل أكثر تطرفًا، يُظهر كيف تحولت المؤسسات العقابية إلى أدوات لإعادة تشكيل الفرد قسرًا، لا بمعايير العدالة، بل وفق نموذج الدولة القومية.

من أبرز مظاهر القمع الاجتماعي: فرض اللغة التركية بالقوة؛ حتى بين المساجين أنفسهم، وتم تجريم الحديث بالكُردية، مما ساهم في سحق الروابط الثقافية والاجتماعية بينهم.

هدم الشخصية الجمعية: عبر التعذيب النفسي والجسدي، يُجبر السجناء على التنكر لهُويتهم وانتماءهم، مما يؤدي إلى تفكيك الروح الجماعية للمجتمع الكُردي داخل السجن.

ثالثًا: العلاقات الاجتماعية داخل السجن:

رغم القمع، فإن الفيلم يُظهر مقاومة اجتماعية داخلية تتشكل وتقوى.

التضامن بين السجناء: يُظهر الفيلم كيف يُمكن للعلاقات الإنسانية أن تصمُد حتى في أقسى الظروف[4].

نقل القيم الكُردية سرًا: عبر سرد الحكايات، الأناشيد، والرموز الثقافية، كوسيلة لمقاومة النسيان والارتباط بالجذور.

المرأة والأسرة خارج السجن: يتم عرض أثر ما يحدث في السجن على المجتمع الخارجي، لا سيما على الأمهات والزوجات، مما يُبرز الترابط الاجتماعي بين من هم داخل الأسوار وخارجها.

رابعًا: الهُوية والثقافة كمجال صراع اجتماعي:

الهُوية الكُردية في الفيلم ليست فقط قضية سياسية، بل قضية اجتماعية؛ تتجسد في اللغة، الزي، الأغاني، وحتى في نظرة الإنسان لنفسه، بينما تمثل محاولات طمس الهُوية إرهابًا ثقافيًا هدفه إنتاج "مواطنين مطيعين" منزُوعي الإرادة والانتماء.

خامسًا: السجن كرمز للمجتمع الكلي:

وفقًا لنظرية "المجتمع الكلي" لـ إرفنغ غوفمان، فإن السجن في الفيلم يمثل نموذجًا للمؤسسات التي تسيطر كليًا على حياة الأفراد؛ كل ما يقوم به السجين - من النوم إلى التفكير - يخضع لرقابة الدولة، وهو ما يعكس الشكل الذي تريده السلطة للمجتمع ككل.

سادسًا: الأثر الاجتماعي طويل الأمد يُولّد القمع:

ردود فعل اجتماعية لاحقة تتجلّى في نقل التجربة القاسية للأجيال القادمة عبر الحكاية، والذاكرة الجمعية، وتكوين وعي سياسي واجتماعي جديد لدى الكًرد؛ ما مهّد لاحقًا لنشوء حركات تحررية، اجتماعية وثقافية، بينما يتولد شرخ دائم في علاقة المواطن الكُردي بالدولة التركية، نتيجة للخذلان المجتمعي والمؤسساتي العميق.

تحليل مُتعمق "رؤية مُشاهد"

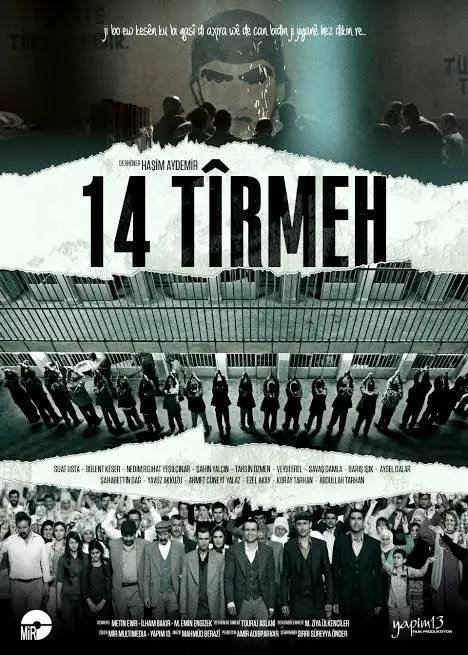

العنوان الأصلي: سجن آمد "Amed Cezaevi"

مدة عرض الفيلم: ساعتان وست وعشرون دقيقة وست ثوان

النوع: دراما سياسية / تاريخية المخرج: هاشم آيدمير

اللغة: التركية والكُردية (وفقًا للعرض المرئي)

تاريخ الإصدار: شباط 1981

المُترجم: وكالة وجه الحق روماف

يعرض الفيلم:

التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له السجناء، خاصةً الناشطين السياسيين والكُرد. المقاومة والصمود داخل السجن، حيث نظم السجناء احتجاجات وإضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين الظروف.

القمع الحكومي: في ذلك الوقت، والذي كان جزءًا من سياسة الدولة بعد الانقلاب العسكري.

الأبعاد السياسية والتاريخية

الانقلاب العسكري 1980: بعد الانقلاب، شهدت تركيا حملة قمع واسعة ضد المعارضين، خاصةً اليساريين والكُرد.

سجن ديار بكر: كان يُعتبر "جحيمًا على الأرض" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فيه؛ حيث تعرض السجناء للتعذيب المنهجي.

القضية الكُردية: يُظهر الفيلم معاناة السجناء الكُرد الذين كانوا يُعتبرون "خطرًا" على الأمن القومي التركي في ذلك الوقت.

ردود الفعل والنقد:

- في تركيا: واجه الفيلم حظرًا أو تقييدًا في بعض الأوساط بسبب حساسية الموضوع.

- عالميًا: لاقى تعاطفًا من منظمات حقوق الإنسان؛ حيث سلط الضوء على انتهاكات قد لا تكون معروفة للجمهور العالمي.

- الرؤية الفنية: يُعتبر الفيلم من الأعمال الجريئة التي توثق التاريخ المُظلم لتركيا، رغم محدودية انتشاره

نقد عناصر فيلم "سجن آمد"

أداء الممثلين: تجسيد مؤلم وصادق يحاكي الواقع بصورة إيجابية.

قوة التعبير الجسدي والنفسي: برع الممثلون في نقل معاناة السجناء عبر لغة الجسد (الانحناءات، الرعشة، نظرات اليأس) دون إفراط درامي، مما منح المشاهدين إحساسًا بالواقعية القاسية.

الحوار الهادئ المؤثر: تجنب الممثلون الصراخ المبالغ فيه، معتمدين على همسات محطمة وحوارات مقتضبة تعكس انكسار الشخصيات وقوتها الخفية.

تمثيل الضباط: قدّموا شخصيات القمع دون تشويه كاريكاتوري، بل كآلات نظامية باردة تزيد الرُعب إنسانيةً.

بناء الشخصيات: تعقيدٌ إنساني:

تعدد الأوجه: لم تُقدّم الشخصيات كضحايا سلبيين، بل كبشر يمرّون بصراعات داخلية (الخوف/التحدي، اليأس/الأمل)

تطور درامي عضوي: ظهر تحوّل بعض السجناء من اليأس إلى المقاومة بشكل طبيعي، مدفوعًا بأحداث الفيلم لا بالتصنيع السينمائي.

الخلفيات الملموسة: كشفت اللقطات الخاطفة عن ماضي الشخصيات (عائلاتهم، أحلامهم) مما عمّق التعاطف معها.

الإخراج: جرأةٌ ورمزيةٌ مذهلة:

التصوير الداخلي الكابوسي: استغل المخرج زوايا الزنازين الضيقة وإضاءتها الخافتة زوايا القضبان، مداخل أقفال الزنزانات والأبواب؛ لخلق شعور بالاختناق، مع لقطات مقرّبة تلتقط تفاصيل الوجوه المتعبة.

الرمزية البصرية: حوّل عناصر السجن (القضبان، السلاسل، جدران الزنازين) إلى رموز للقمع دون حاجة للحوار.

إيقاع الفيلم المتزن: جمع بين الهدوء المفعم بالتوتر ومشاهد العنف المفاجئة، محاكيًا رتم الحياة في السجن.

الموسيقى والتأثيرات الصوتية: "صدى الروح"

الموسيقى التصويرية: استخدمت ألحانًا كُردية تراثية خافتة (مثل الناي والطبول) تعزز الهُوية وتذكّر بالحُرية المفقودة، دون ضغطٍ على المُشاهد.

الصمت كبطل: مشاهد التعذيب الصامتة أو المكتومة أنينًا كانت الأكثر إيلامًا، مع تضخيم أصوات التنفس، صرير الأبواب، ووقع الأقدام.

الأصوات المحيطة: همسات السجناء، صدى الصلوات، وصوت المطر على النوافذ – كلها خلقت غلافًا صوتيًا غامضًا يعكس الوحشة.

السيناريو والحوار: "اقتصاد الكلمات"

حوارات مُكثّفة: جمل قصيرة تحمل دلالات عميقة ("الألم مؤقت، العار دائم" – على لسان سجين.)

تجنب الخطابية: نقل الرسالة السياسية عبر القصص الشخصية لا الشعارات، مما جعلها "إنسانيةً عالمية".

اللغة الهجينة: مزج التركية والكُردية بشكل طبيعي يعكس التنوع الثقافي للسجناء وتهميش هُويتهم.

الديكور والأزياء: تفاصيل تُحاكي الواقع.

مُصمم الأزياء: ملابس السُجناء الممزقة والمُلطخة، والزي العسكري المُوحّد للحراس – قدّمت تاريخًا بصريًا دقيقًا للفترة.

ديكور السجن: الزنازين الرطبة، الكتابات على الجدران، والأدوات البدائية (كأس الصفيح، البطانية الخشنة) – كلها شكّلت شخصيةً مستقلةً للمكان.

الرسالة: "توازن نادر"

تجنّب الفيلم التبسيط: لم يُصوّر السجناء كقديسين ولا الحراس كوحوش، بل كضحايا لنظام أكبر.

البُعد الكوني: حوّل قضيةً محليةً إلى درسٍ في صمود الإنسان أمام القمع، متجاوزًا الحدود الثقافية.

"خلاصة الرؤية للمشاهد"

رغم محدودية الإمكانيات (كونه فيلمًا مستقلًا)، نجح "سجن آمد" في تحويل قسوة التاريخ إلى عمل فنّي شاعري عبر انسجام العناصر الفنية (الأداء/الموسيقى/التصوير) في خدمة الروح الإنسانية، تجنب الإثارة الرخيصة لصالح عمقٍ نفسي وسياسي، وتحويل السجن من مكانٍ مادي إلى فضاءٍ رمزي للذاكرة الجماعية.

هذا التواضع التقني تحوّل إلى قوة جمالية، جاعلًا الفيلم "شاهدَ عيانٍ" – لا يُنسى – على الجرح الإنساني.

الفيلم كمرآة اجتماعية:

فيلم "سجن آمد" ليس مجرد عمل فني، بل توثيق اجتماعي لعصر من الانتهاكات، يتناول فيه كيف يمكن للقمع السياسي أن يضرب عُمق النسيج الاجتماعي لشعب بأكمله. كما يعكس مقاومة الهُوية والإنسانية رغم العنف، في توازن حساس بين الألم والأمل.

1- السياق التاريخي الذي يُبنى عليه الفيلم ينطلق من واقع ما بعد الانقلاب العسكري في تركيا (12 سبتمبر 1980)، حيث تحول سجن ديار بكر (المعروف بكرديّة بـ«سجن آمد» أو «الجحيم في آمد») إلى مركز لقمع الكُرد والنشطاء السياسيين باستخدام التعذيب النفسي والجسدي المكثف، وكل ذلك في إطار مشروع لطمس الهُوية والتخلص من مقاومة الحركة الكُردية التحررية، في هذا الجو الخانق تبدأ شرارة المقاومة الحقيقية التي يتتبعها الفيلم، والتي تُعرف بـ«مقاومة 14 تموز» أو «الموت بالأمعاء الخاوية» (الإضراب عن الطعام حتى الشهادة) كتحول نوعي في النضال داخل السجون، هذه الخلفية موضحة في الفيلم بشكل شبه توثيقي، مما يجعله يمزج بين الدراما والراوية التاريخية.

2- ملخص الحبكة (القصة) الفيلم يركز على تطور المقاومة في سجن آمد، من خلال عرض تسلسل الأحداث التالية بعد الانقلاب واعتقال آلاف المناضلين، وتعرضهم لعنف منهجي داخل السجن، ومحاولة الدولة إسكات أي روح مُقاومة عبر أساليب تعذيب مروعة، مبادرة مظلوم دوغان؛ حيث يقدم الفيلم مشهدًا مركزيًا لوقفة دوغان في يوم النوروز (21 مارس 1982) عندما أضرم النار في جسده رمزاً للرفض، وهو فعل يُعد نقطة تحول في خلق «روح المقاومة» داخل السجن.

3- الدُّرّ / الـ “Dörtler”الأربعة: تتابع الرواية سلسلة من أفعال التضحية (بما فيها إحراق ذاتي رمزي ضمن سياق مواجهة القمع)، وما يتلو ذلك من تصاعد الضغط على السجناء لعدم الاستسلام ، ثم إضراب 14 تموز عن الطعام؛ والذي يقوده مناضلون بارزون مثل كمال بير ومحمد خيري دورموش (في الفيلم يُشار إليهم كقادة إضراب الموت الذي استمر نحو 60 يومًا)؛ حيث يرفضون الانصياع ويختارون الموت كأقصى شكل من أشكال المقاومة ضد الظلم والاعتقال التعسفي

4- المرأة والمقاومة: تظهر الشخصية النسائية مثل ساكينة جانسز كرمز وكعمود صمود؛ الرواية تُبرز مقاومة النساء ليس فقط جسديًا بل رمزيًا في الحفاظ على الروح الثورية رغم محاولات كسرها.

5- نهاية الفيلم: يُختتم بتصاعد التأثير الشعبي لما جرى داخل السجن، رؤية كيف أصبحت هذه الأفعال بطولية مُلهِمة لما بعدها من انتفاضات وإيمان بأن الإرادة للحرية أقوى من الأسوار.

6- الشخصيات الرئيسية وتحليلها مظلوم دوغان يمثل الفعل الفردي الذي يشتعل ليُشعل مقاومة جماعية؛ تضحيته في يوم عيد النوروز تُقدم في الفيلم كشرارة أخلاقية ورمزية تحول اليأس إلى عزيمة، الفيلم يُصوّر أفعاله بوقار وأثر نفسي كبير على باقي السجناء، ما يبرز البعد الأسطوري لدوره. كمال بير، و محمد خيري دورموش (Kemal Pir & M. Hayri Durmuş) يقودان إضراب 14 تموز عن الطعام، ويُبرز الفيلم استمراهما في رفض التراجع حتى في مواجهة الموت، ما يجعل من موتهما تضحية تؤكد ثبات الإرادة. استشهادهما يُستخدم كنقطة التعريف بأن المقاومة ليست مجرد فعل وقتي بل إرث يستمر.

7- ساكينة جانز (Sakine Cansız) تمثل الوجه النسائي للمقاومة؛ الفيلم يعطيها مساحة كشخصية لا تُكسر، وتُصوّر قسوة السجانين مقابل صلابتها الروحية، لتُبرز أن النضال ليس محصوراً في الرجال بل يشمل النساء بجذوره التحررية.

8- ( إسأت أكتاي يلديران Oktay Yıldıran (Esat رمز التعذيب والقمع؛ يظهر في الفيلم كوجه النظام القاسي، وهو ما يُستخدم لتصعيد التوتر الأخلاقي بين الإذلال والرغبة في الاستمرار بالمقاومة، ويُقدم كخصم ليس فقط جسديًا بل معنويًا.

9- سجناء آخرون / شخصيات جانبية تُظهرهم القصة في حالة نفسية متدهورة أو متأثرة بالبيئة، بعضهم يفقد توازنه لدرجة أنه يظن نفسه ميتًا أو أن السجن «جحيم»، ما يُستخدم درامياً لبيان البُعد النفسي للحبسة.

الموضوعات الكُبرى والتحليل الرمزي:

- المقاومة كهُوية جماعية وفردية؛ الفيلم يربط بين فعل فردي (مثل مظلوم دوغان) وتأثيره المتسلسل على البنية الجمعيّة؛ والمقاومة تُصوّر كإرث ينقل عبر التضحيات، وليس مجرد رد فعل عابر

- القمع والتعذيب مقابل الإرادة والصمود: المُعطى البصري والسمعي في الفيلم يُبرز التناقض بين آليات الإذلال المؤسسي والإصرار الداخلي للسجناء على الحفاظ على كرامتهم وثقافتهم وذاكرتهم. يُستعمل التعذيب كأداة لتفكيك الهوية، لكن المقاومة تُعيد تركيبها

- التضحية الرمزية والموت كأداة احتجاج متطوّر، الإضراب عن الطعام (الموت الإرادي) وتحركات مثل إضرام النار في الذات تقلب مفهوم الموت من خسارة إلى فعل سياسي واعٍ. هذا التحول يُظهر العمق الفلسفي للمقاومة في سياق الفيلم.

- دور المرأة والترابط بين التحرر الوطني والتحرر (الجنسي/الرمزي) من خلال شخصية ساكينة جانسز، يُصوّر الفيلم التحرر كعملية شاملة، تستدعي كسر القيود المزدوجة، السياسية والاجتماعية، فمقاومتها لا تقل أهمية عن رجال السجن، بل تُكمل البنية الثورية

- الأمل الجماعي بعد الفعل الفردي: النهاية تُجسد كيف أن الأفعال البطولية داخل السجن امتدت لتؤثر خارج الأسوار، تُعطي دفعة معنوية للمجتمع، وتثبت أن «الانتصار» قد لا يكون في حياة الفرد لكنه في استمرار القضية.

- أسلوب السرد والبناء السينمائي الفيلم يمزج بين التوثيق والدراما: كثير من المشاهد تُعرض كما لو أنها أعيدت بناءها بعد بحث تاريخي دقيق (التحضيرات استغرقت ثلاث سنوات، بحسب ما ذُكر في طرحه الإعلامي)، هناك إيقاع غير متساوٍ أحياناً، نقد أشار إلى أن كثرة الشخصيات والأحداث المتداخلة تُحدث شعوراً بـ«فوضى» تجعل من الصعب إبراز بطل واحد بصورة واضحة، لكن في المقابل تعكس تلك البنية فوضى القمع نفسها التي يعيشها السجناء.

- قراءة نقدية / وجهات نظر معاكسة في سياقات مثل مناقشات على منصات مثل Reddit يُوصف الفيلم من منظور خصومه بأنه "فيلم دعاية" يُقدّم صورة أحادية تهدف لتشويه الجانب التركي، مع ذكر أن تصوير بعض الشخصيات؛ مثل مسؤولي السجن يُستخدم لتغليب قراءة أيديولوجية معينة، بينما يرى آخرون أن الفيلم يوثق واقع تاريخي مؤلم ويُعطي صوتًا لمن ضحوا في صمت، ومن المهم إدراك هذا الصراع في التلقي كجزء من حرب الذاكرة حول أحداث السجن.

- القيمة التاريخية والسياسية للفيلم 14" تموز" ليس مجرد فيلم تاريخي؛ هو محاولة لتثبيت ذاكرة المقاومة، لتقديم التضحيات كشكل من أشكال بناء الهُوية، ولإبراز أن النظام الذي يعتمد على التكريس القسري للهيمنة لا يفتأ يُولّد من يقاومه من الداخل، ومن خلال تصوير الشخصيات المتعددة، - من المثقف المضطهد إلى المرأة الثائرة، ومن السجان إلى الذي فقد عقله تحت وطأة الظلم- يُقدم الفيلم فسيفساء مُعقدة عن مقاومة لا تُقهر؛ بالرغم من القتل والإذلال، ويُترك المتلقي مع سؤال؛ إلى أي حدّ تمتد حدود «الموت» عندما يُصبح أداة لإثبات الوجود؟

تحليل مقسم إلى مشاهد:

المشهد 1: في القطار حيث يوجه أحد السجناء المسدس إلى رأس الضابط "أسعد أوكتاي يلدرم" Oktay Yıldıran) (Esat

الوصف السردي للمشهد: يحدث داخل عربة القطار المتحركة؛ حيث الأجواء مكتظة وخلال لحظات الترقب يتم تصويب المسدس نحو رأس الضابط الممثل للسلطة القمعية ونلاحظ أن المخرج قد استخدم الطور الزمني المتباطئ لتكثيف اللحظة، ويتم تثبيت الكاميرا على وجه الضابط ليعكس مفارقة القوة التي انتقلت للجبهة الأخرى؛ حيث يظل المشاهد في انتظار الحدث حتى اللحظة الأخيرة في الفيلم.

وهنا تنعكس فكرة هشاشة السلطة أمام إرادة فردية، ويتضح أن القمع لا يعني السيطرة المطلقة بل هو في قمة الضعف أم من يمتلك القرار الحاسم.

بينما يمثل تعليق المشهد للنهاية رغبة المخرج في استحضار شغف وذهنية المشاهد؛ حيث يتحول فعل إطلاق النار إلى امتحان أخلاقي، ويتم التساؤل هل يُقتل الظالم أم تستمر المقاومة؟

وتكون بداية قمع أشد وطأة؟

المشهد 2 الافتتاح – خلفية الانقلاب والتحاق السجناء بسجن آمد:

ما يُعرض: يُفتتح الفيلم بإيحاءات إلى الانقلاب العسكري في تركيا (12 سبتمبر 1980)، ثم يظهر تدفق الاعتقالات، ونقل المناضلين السياسيين (أكراد، وترك، وماركسيين) إلى سجن ديار بكر المعروف بـ«سجن آمد»، مع لقطات تُبرز القمع النظامي، والتفتيش القاسي، وبدء تفكيك الهُوية عبر لغة السجانين.

التحليل: هذا المشهد يُؤسس للفضاء النفسي؛ فالسجن ليس مجرد مكان، بل آلة لإذابة الإرادة. يُقدَّم السجان (مثل شخصية إسأت أكتاي يلديران كما يُستدل من المواقف التاريخية المتداولة) كرمز للهيمنة التي تحاول تحويل السجين أولاً إلى "رجل" ثم إلى "تركي" – أي محو هُويته الأصلية، هذه العبارة موجودة في شهادات/ وسرديات متعلقة به، كما تتكرر عبارة "السماح بالحياة يقابله التقيد بالقوانين"[7]

المشهد 3: التعريف بالشخصيات الداخلية – السجناء الذين ينهار بعضهم، والصلابة لدى آخرين، وتبدأ التعليمات على لسان الضابط الممثل للسلطة القمعية بوصفه للسجن بأنه "مدرسة عسكرية" وعبارة تتكرر بأن "التقيد بالقوانين سيريحك وتلبية احتياجاتك" ويقابله

صوت الآبوجيين يتردد بقوة "لن نقبل بشئ يكسر كرامتنا"

ما يُعرض: عرض تفاوت ردود الأفعال النفسية بين السجناء: بعضهم يُظهر انهيارًا (حالات شبيهة بالشعور بأنه ميت أو أفكار مبتورة، بينما البعض الآخر يُحاول الحفاظ على زخم داخلي رغم التعذيب، ويبدأ الحديث عن الهُوية والمقاومة.

التحليل: يُستخدم هذا التباين ليُبرز قضية التكوين النفسي للمقاومة؛ الفيلم لا يُقدّم الطمأنينة بل الفوضى الداخلية؛ التي يتحول بعض أبطالها إلى قوى مقاومة دائمة، هذا أيضاً يُسقط على الطريقة التي يُعيد السينما الكُردية لبناء الذاكرة الجماعية كما ناقشها المخرج هاشم آيدمير في مقابلته حول بناء الذاكرة؛ فالسرد لا يريد نسيان ما جرى بل تشكيله كجزء من وعي جماعي.

المشهد 4: قمة القهر الإنساني، حيث يستخدم المخرج دائما الصورة التي تأتي من خلال مفاتيح أبواب الزنزانة مع الظلام الذي يتبعه الضوء الخافت، ثم تقع الصورة المرئية على المساجين وهم يرغمون على ترديد عبارة "أنا سعيد كوني تركي" مع التعلذيب المستمر بصورة إجرامية قاسية وكف عورات المساجين المعتقلين ظُلمًا والدماء تتناثر على الأجساد، ثم تعليقهم من أذرعهم والسخرية منهم ونعتهم بالفتيات، ثم يأتي مشهد تناول رغيف الخبز وهم معلقون والكل يحاول انتزاع جزء ليقتات به ويسوؤهم أن المستسلمين يتزايدون من قسوة التعذيب وهتك العرض.

المشهد 5- حدث عيد النوروز – تضحية مظلوم دوغان بن كاظم، أو تكريم روح التضحية كبداية رمزية

ما يُعرض: لحظة رمزية فارقة؛ حيث تتجلى الشرارة الأولى للمقاومة القوية؛ يتم تصوير تضحية فرد – في المقاربة التاريخية يربطها الجمهور بمظلوم دوغان أو تضحيات مماثلة) في يوم عيد النوروز، وتنتقل الصدمة والتأثير إلى السجناء الآخرين.

التحليل: عيد النوروز كمناسبة لحياة متجددة، يُستغل هنا مع التضحية لتقليب اليأس القابع في صدورهم إلى أمل ثوري؛ الفعل الفردي يُصبح "شرارة" تُشعل الإرادة الجماعية، هذه البنية تتوافق مع منطق الفيلم في تحويل الموت إلى فعل مقاوم واعٍ.

المشهد6 : الإعلان عن إضراب الطعام (14 تموز) – "كادر المقاومة يتخذ القرار"

ما يُعرض: يُظهر مشهد المحكمة أو لقاء داخلي حيث يعلن محمد خيري دورموش (Mehmet Hayri Durmuş) بداية إضراب الموت، ويوضح تفكيره العميق في القرار، ثم ينضم إليه كمال بير (Kemal Pir) مصطفى قرة صو، علي جيجك أورفه]، وسيفاس كورون وآخرون في صمت مشحون؛ حيث تُبنى لحظة "الصمت العظيم" والالتزام الجماعي.

التحليل: المشهد يُصوّر الإضراب ليس كغضبة عاطفية، بل كقرار سياسي مُستنِد إلى وعي مسؤوليتهم تجاه الحركة، والتزامهم حتى الموت يُحوّل الفعل إلى "إرث" كما تُوصف المقاومة

الكبرى في 14 تموز، وتحولهم إلى رموز تتجاوز الفرد.

المشهد 7: تصاعد التعذيب النفسي/الجسدي ومحاولات كسر الإضراب.

ما يُعرض: رد فعل إدارة السجن؛ محاولات تركيع المضربين، إذلالهم، تدمير نفسية المضربين بالقهر الجسدي والمعنوي، إجبارهم على التعري وكسر نخوة العزة والكرامة داخلهم وأمام بعضهم البعض، في المقابل إظهار ثباتهم المتزايد رغم تدهور الجسد، لقطات تُظهر فقدان النظر عند كمال بير أو خسارة الوزن الشديدة، وتفاعل السجناء الآخرون (صمتهم، انحنائهم، أو اندماجهم في التضحية.

التحليل: يُبرز التناقض الواضح بين قوة الدولة المادية وضعفها الرمزي (المضربون عن الطعام يحولون جسدهم إلى "ميدان مقاومة"؛ حيث أصبحت أجسادهم ساحة حرب، والنضال الجسدي يُصبح رسالة مباشرة إلى الخارج أن الإرادة لا تُكسر.

المشهد8 : موت القادة – شهادة كمال بير، محمد خيري دورموش وآخرين.

ما يُعرض: تصوير لحظات وفاة المضربين المحتجين وربما جنازاتهم الرمزية داخل السجن، وتأثير ذلك على زملائهم (هل يُضعف أم يُقوي؟)

التحليل: الموت هنا يُقدّم كـ"شهادة" – يتجاوز كونه نهاية جسدية ليصبح نقطة التقاء بين الحاضر والمستقبل، حيث يُعاد إنتاج الهُوية الثورية في وجوه جديدة، هذه الفكرة وردت في خطاب عن كيف يُصبح الأفراد جسورًا بين الشعوب المتصارعة (وهنا تم توصيف كمال بير كجسر بين الترك والكُرد.

المشهد 9: دور المرأة – ساكينة جانز (Sakine Cansız) كأنثى مُقاومة مستمرة:

ما يُعرض: مشاهد تُبرز حُضور النساء في السجن أو كخارجين يتأثرون بما يحدث، مع التركيز على شخصية قائدة مثل ساكينة جانسز كرمز للصلابة والذاكرة المُستقلة، تظهر محاولات قمعها، ولكنها ترد بالروح والعزيمة والقوة النفسية وإيمانها بقضية وطنها.

التحليل: يُوسّع الفيلم مفهوم المقاومة ليشمل التحرر الشامل: ليس فقط من القمع السياسي؛ بل من الأدوار المجتمعية المفروضة؛ المرأة ليست دعمًا ثانويًا بل محورًا لنسق المقاومة، هذا الفكر متجذر في القراءة الكُردية للهُوية التحررية التي لا تفصل بين النضالات، بل تؤمن بأن المرأة حرة وحريتها هي السبيل إلى حرية الوطن.

المشهد10: ردّ فعل المجتمع، انتشار خبر المقاومة والتضحية ونقلها إلى ما بعد السجن.

ما يُعرض: انتقال صور/ رسائل من داخل السجن، أو لقطات رمزية تُلمّح إلى تأثير التضحية داخل المجتمع الكُردي وخارجه: تجمعات، تذكُّر، وأمل متجدد.

التحليل: النهاية ليست خاتمة شخصية بل بداية تاريخية؛ الفيلم يربط ما حدث داخل الجدران بتشكيل الذاكرة الجماعية، وهو ما أكده المخرج في أنه يسعى لبناء "ذاكرة كُردية مشتركة" عبر السينما.

تحليل دور الآبوجيين في سياق فيلم سجن آمد:

الآبوجيون هم أنصار القائد "عبد الله أوجلان" مؤسس حزب العمال الكُردستاني PKK وهم الملتزمون أيديولوجيًا وتنظيميًا بفكرة المقاومة و النضال الحر، ويمثلون بالفيلم دور السجناء السياسيين الكُرد الذين صاغهم الاعتقال في سجن آمد حاملين لواء المقاومة وروح التضحية، هذا الانتماء يحمل بُعدًا للهُوية؛ ليس فقط لكونهم ضحايا؛ بل كفرقاء منظمين يملكون رؤية ومنهج في مواجهة الظلم والقمع.

والفيلم يقدمهم كجيل من الثابتين داخل أداة القمع، لديهم انضباط داخلي، ووعي جمعي، وتضامن متأصل، يظهر ذلك في وحدتهم داخل زنزانات السجن المُطبق، واستعدادهم لتحمل التعذيب، وفي اتخاذهم قرارات رمزية حاسمة تحولت لحقائق وتضحيات فعلية، مثل الإضراب عن الطعام، وإضرام النار في أجسادهم، تلك الأفعال ليست فردية؛ بل رموز جماعية لرفض الاستسلام، وتحويل الجسد إلى ساحة مقاومة.

الآبوجيات محركات للرواية الثورية داخل سجن آمد:

الفيلم يُعطي بُعدًا خاصًا للآبوجيات من النساء، وعلى رأسهن ساكينة جانسز، التي تجسد مقاومة لا تكسرها السجون ولا التعذيب.

حضورها يوسع مفهوم الآبوجيين من كونها تيارًا عسكريًا / سياسيًا إلى تيار يحمل أيضًا رؤية جندرية تتماشى مع تطور فكر القائد أوجلان تجاه حرية المرأة وهي رؤية شمولية البناء

"خاتمة"

فيلم "سجن آمد" ليس مجرد عملاً سينمائيًا، بل هو "شهادة مرئية" على فصل مؤلم من تاريخ تركيا مع الكُرد، يعكس الفيلم الصراع بين السلطة القمعية وإرادة الإنسان في النضال من أجل الكرامة والحرية. رغم التحديات التي واجهها الفيلم، يبقى أداةً مهمة لتذكير العالم بضرورة إعمال روح العدالة وحقوق الإنسان.

.. نقلاً عن مجلة الأمة الديمقراطية